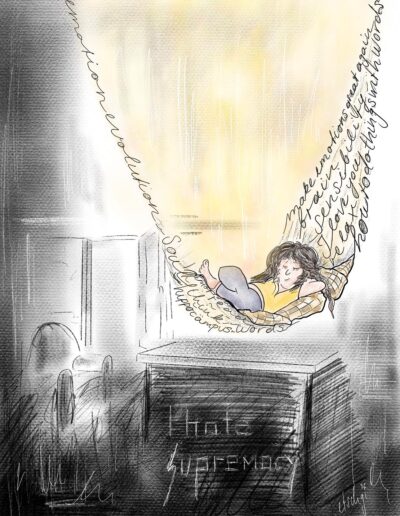

Nothing is impossible.

The word itself says‚ I’m possible.Audrey Hepburn

Eine der meistdiskutierten Theorien der Sprachwissenschaft stellten Whorf und Sapir Mitte des letzten Jahrhunderts auf. Die Forscher konstatierten: Sprache prägt deterministisch unsere Wahrnehmung der Welt und ist damit unser „Guide to Social Reality“. Die Art und Weise, wie ein Mensch denkt, wird gemäss Whorf und Sapir durch die semantische Struktur und durch den Wortschatz seiner Muttersprache bestimmt.

An dieser extremen Annahme gibt es Kritik, die der Ansicht ist, dass wir durchaus an Dinge denken können, für die wir keine Worte haben. Einige Kritiker sehen die Sprache gar dem Denken nachgeordnet. Für beide Sichtweisen gibt es empirische Belege – die Wahrheit liegt also irgendwo in der Mitte –, mit Sicherheit beeinflusst Sprache unsere Sicht auf die Welt. Sehen wir uns im Folgenden an, inwiefern sie damit die Innovation beeinflussen kann.

Neue Begriffe ermöglichen uns neue Denkweisen. Das Wort „Circularity“ ermöglicht den gezielten Diskurs über die Nachhaltigkeit – und kann entsprechend innovative Lösungen fördern. Interessant ist, wie bestimmte Sprachen neue Wörter schneller integrieren als andere, um mit neuen Technologien Schritt zu halten und deren Verbreitung voranzutreiben. Man denke an Ausdrücke wie „Blockchain“, „Start-up“ oder „Disruption“. Diese sind besonders in den USA sprachlich ebenso wie in der Innovationskultur schon lange verankert. Damit fördern sie grosses Denken und minimieren die Angst vor Risiken.

Ein weiterer Schlüssel zur Innovation ist das „Unaussprechliche“ zwischen den Zeilen. Sobald wir versuchen, etwas, das es noch nicht gibt, zu artikulieren, können wir auch an revolutionäre Lösungen denken. Wenn für Innovationen neue Begriffe artikuliert werden, kann man Innovation leichter denken, verstehen oder verbreiten. In Japan wurde beispielsweise nach dem Zweiten Weltkrieg der Begriff „Kaizen“ kreiert, der eine Philosophie der kontinuierlichen Verbesserung beschreibt. Inzwischen ist dieser Begriff global als Modell für kontinuierliche Innovation anerkannt.

Auch die blosse Bedeutung von Wörtern im Sinne einer Metapher kann als Denkwerkzeug dienen. Eine bekannte Verbildlichung ist die „Moonshot Innovation“, bei der jeder sofort weiss, dass bahnbrechende und nicht schrittweise Neuheiten angestrebt werden.

Die Metapher „Brücken bauen“ hilft in der Innovation zum Beispiel, Mensch und Maschine miteinander zu verbinden oder branchenbezogene Barrieren zu überwinden. Wenn Innovationsteams eine Innovationsherausforderung als „Schatzsuche“ oder „Reise“ betrachten, ist die Einstellung und Offenheit für Kreativität bei der Lösungssuche eine andere, als wenn man eine „Produktverbesserung“ entwickeln will. Die Amerikaner sprechen im Innovationskontext von „Challenges“, während wir im deutschsprachigen Raum vielfach am Begriff des „Problems“ festhalten. Eine Herausforderung hat etwas Positives, ein Problem ist wohl eher lästig. Durch Worte erzeugte Bilder sind folglich kognitive Werkzeuge, die unser Denken in andere Richtungen lenken.

Die Mehrdeutigkeit von Worten ist hier ebenfalls interessant. Wenn etwas nicht eindeutig ist, können bisher nie gedachte Ideen entstehen. Das Konzept des „Framings“, also die Einbettung eines Themas in ein bestimmtes Narrativ, kann man aktiv zum Einsatz bringen. Der Kontext, in den man eine Botschaft bringt, entscheidet nämlich über erreichbare Lösungsräume. Apple ist ein Meister dieser Technik: Einige iPhone-Kampagnen stellten das Konzept des Smartphones als „Magie“ dar, um die intuitive Benutzererfahrung hervorzuheben, statt auf technische Details hinzuweisen. Netflix änderte die Art und Weise, wie wir Fernsehen konsumieren, indem das sogenannte „Binge Watching“ (also das Ansehen vieler Serienepisoden am Stück) nicht mehr stigmatisiert, sondern in den Bereich eines kulturellen Phänomens gebracht wurde. Im Innovationskontext wird der Begriff des „Scheiterns“ im Sinne eines „Lernens aus Fehlern“ viel positiver belegt als in anderen Lebensbereichen.

Innovation lebt von diversen Perspektiven und damit auch von sprachlicher Vielfalt. Sprachen, die in unterschiedlichen Kulturkreisen entstehen, können neue Lösungsansätze bringen. So Begriffe aus dem „Jugendslang“, sogenannte „Codes“. Diese werden oft von Medien, Film, Musik oder Literatur beeinflusst und fordern gezielt den Status quo der bestehenden Normen heraus. Das regt den Einfallsreichtum an! Übrigens verändert sich unsere eigene Sprache ständig, auch durch die Verwendung von Sprachassistenten wie Alexa und den Einbau von Emojis in Texte. Zukunftsforscher prognostizieren, dass die Anzahl der Sprachen auf der Welt künftig zwar abnehmen, die Komplexität unserer Verständigung allerdings weiter steigen wird. Ein optimaler Nährboden für Innovation.

Vielleicht ist Sprache nicht der einzige Faktor, der unser Innovationsdenken bestimmt. Mit Sicherheit ist sie aber ein kraftvolles Denkwerkzeug. Clever eingesetzt werden Wörter zu wahren Innovationshelden.

Quellen:

Sprachwissenschaftliche Theorien: de.wikipedia.org/wiki/Sapir-Whorf-Hypothese

Slang: ryteup.com/blog/the-use-of-slang-in-modern-english/

www.mrjugendarbeit.com/woerter-die-verraten-dass-du-alt-bist/

de.babbel.com/wie-werden-wir-in-zukunft-kommunizieren

Reverse Brainstorming: www.mindtools.com/a32qxsh/reverse-brainstorming