PRÄHISTORISCHE DESIGNSEELE

Wir leben in einer verrückten Zeit, wo Welten täglich aufeinanderprallen, ob analog oder digital. So verwundert es nicht, dass Haptik, Unikate und Individualisierung zum zentralen Thema für unsere Gesellschaft werden. Wir suchen authentische, echte, wilde, archaische, unkontrollierte und unverwechselbare Momente. Wir wollen unsere Sinne neu schärfen, herausfordern und damit unsere Seele berühren lassen. Deshalb erzeugen die neuen Designwelten Irritation und archaische Momente, um unsere Urbedürfnisse der Sinne neu zu befriedigen und alles mit einer neuen Achtsamkeit wahrnehmen zu lassen, das grosse Merkmal der Y- und Z-Generation. Dabei hilft uns das prähistorische Schwarz, denn das Schwärzen ist das Symbol vom urzeitlichen Feuer, das für Leben, Energie und Tatkraft steht.

„BLACK MAGIC“

Monolithisch kristalline Bauten

Lange galten dunkelgraue oder gar schwarze Häuser in der zeitgenössischen Architektur als No-Go. Doch nun entdecken immer mehr Architekten die geheimnisvolle Ausstrahlung des Dunklen wieder für sich, und die alte Tradition der Brenn- und Teerbaumethoden kommt wieder aus der Vergessenheit zurück. Waren in den vergangenen Epochen schwarze Fassaden das Ergebnis einer bautechnischen Notwendigkeit, wirken die heutigen schwarzen Häuser oft wie eine Filmkulisse nach einer Feuersbrunst. Oder sie erinnern an alte Shaker-Scheunen wie das „House at Camusdarach Sands“ des Londoner Architekturbüros Raw Architecture Workshop. Ebenso werden die architektonischen, für unsere Zeit typisch monolithischen und verschachtelten Würfel oder die skulpturartig kristallinen Bauten in Schwarz getüncht. Parallel dazu werden verschiedene alte Baumaterialien wie Backstein, Klinker, Keramik, Holz sowie Verputz teilweise wiederentdeckt oder neue wie Beton und Stahlplatten geschwärzt, gebeizt, geteert und verkohlt. Dabei ist Schwarz nicht gleich Schwarz. Je nach Lichtstimmung und Material kann es grau, anthrazit, warm, kalt, matt oder mit Glanz überraschen. Diese bewusste Farbwahl kann als eine Reminiszenz an die traditionell regionale Bauart gesehen werden, bei der die Bauern ihre Scheuen und Holzhäuser durch Abflammen und Teeren witterungsbeständig machten. Bereits die Wikinger machten mit Feuer ihre Bauwerke und Boote witterungsfest, und die Stabkirchen in Norwegen werden seit Jahrhunderten geteert. Eines der ältesten noch heute bewohnten Holzhäuser Europas, rund 900 Jahre alt, ist das Kirkjubøargarður auf den Färöer-Inseln von Dänemark, dessen Fassade mit Teer versiegelt wurde. Inzwischen ist die Technik des sogenannten Teerschwelens von Pech als immaterielles Kulturerbe von der UNESCO geschützt.

„YAKISUGI“

Die Japanische verkohlte Zeder

Unter dem Namen „Yakisugi“, was so viel wie verkohlte Zeder heisst, hat sich die traditionelle japanische Brenntechnik für Holzhausfassaden seit dem 18. Jahrhundert vom Süden Japans aus verbreitet. Dabei werden drei Holzplanken mit einem Band zu einem dreieckigen Schornstein zusammengebunden und mit Feuer bearbeitet. Im Anschluss werden sie mit Wasser abgelöscht, gebürstet und geölt. Dadurch schliessen sich die Poren des Holzes, die feuerbeständiger und bis zu 100 Jahre wartungsfrei werden. Es entstehen auch einzigartige Oberflächen mit ausgesprochener Anmutung. Je nachdem, wie das Licht fällt, kommt die Schönheit der Maserung zur Geltung. Jetzt findet diese Technik auch bei uns in der modernen Architektur Verwendung, vermutlich ausgelöst durch den japanischen Architekten Terunobu Fujimori. Er forscht und publiziert hauptsächlich zu alten japanischen Baumethoden und vertrat Japan an der Architektur-Biennale in Venedig. Vermutlich löste er hier den weltweiten Hype um verkohlte Hausfassaden, „Yakisugi“, aus. Die Methode des Karbonisierens entdeckt man nun in Skandinavien oder Amerika, wo einheimische Hölzer verwendet werden.

„SMOKE INTERIORS“

In der Innenarchitektur werden nun Küchen, Bäder, Böden und Wände geschwärzt, ja gar Wohnobjekte. Zu dieser schwarzen Wende gehört der schwarze Wandteppich der holländischen Textildesignerin Femke van Gemert, den sie aus alten recycelten Kleidern von Hand verknotet und geflockt hat, oder das schwarze, prähistorisch wirkende Daybed der jungen belgischen Designerin Linde Freya Tangelder, die 2019 zur Designerin des Jahres gewählt wurde. Doch einer der Allerersten, der das Verkohlen als Thema im grossen Stil im Designbereich aufnahm, war der niederländische Designer Maarten Baas. Sein Tabubruch mit der Möbelserie „Smoke“ spaltete und faszinierte die internationale Designwelt, da er wertvolle alte Designklassiker wie den Stuhl von Gerrit Rietveld oder einen alten Steinway-Flügel verkohlte. Damit wurde er schlagartig weltberühmt und bekam seinen Platz in allen wichtigen Museen weltweit. Wiederum ist die Mystik von Holzkohle seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil der Werke des renommierten südkoreanischen Künstlers Lee Bae. Wenn in seinem Heimatland ein Kind geboren wird, wird dies über ein Stück Holzkohle mitgeteilt, das mit einer Schnur an der Tür befestigt wird. Die Holzkohle ist für ihn das Symbol des Feuers, das für Energie, Tatkraft und Zeit steht.

GEBRANNTE ERDE

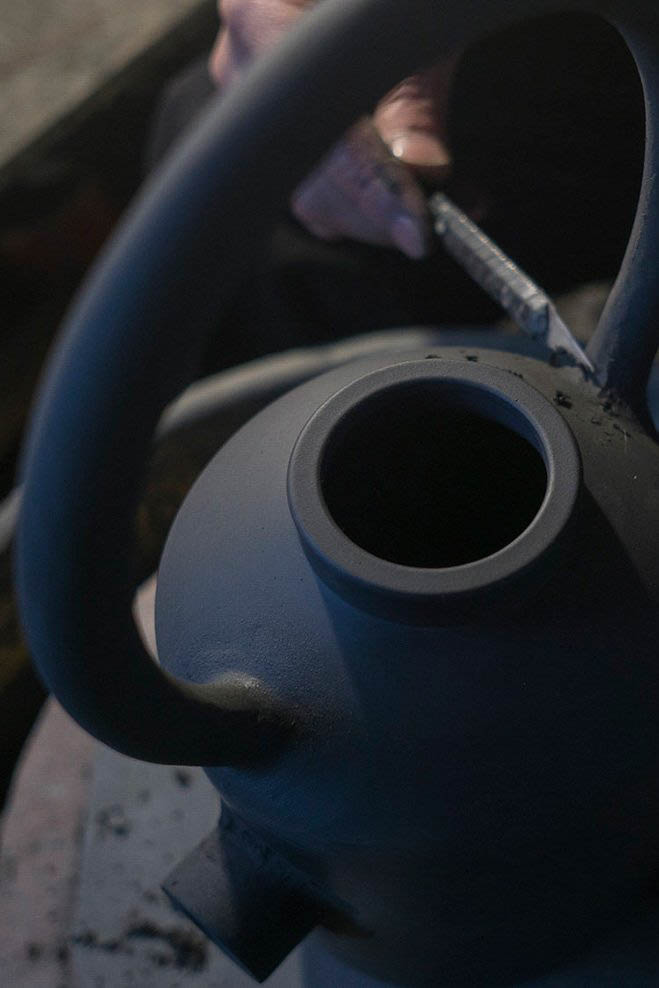

„Die Seele aus schwarzem Ton“

Ein schönes Beispiel dieser schwarzen Urkraft ist auch die Arbeit der argentinischen Designerin Josefina Muñoz. Unter dem Titel „Die Seele aus schwarzem Ton“ zelebrierte sie die schwarze, skulpturartige Schönheit mit einer neunteiligen Keramikkollektion, inspiriert von der chinesischen Teezeremonie. Entstanden ist diese Serie im Rahmen eines einmonatigen Residenzprogramms von Pro Helvetia in Shanghai. Die Designerin lernte mithilfe der Keramikhandwerker der Shu-Shifu-Keramikwerkstatt im Herz der traditionellen chinesischen Handwerkskunst die poetische, archaische und traditionelle Brennmethode kennen. Das Gemisch aus regionalem weissem Schlamm und Holzkohlenasche wird in einem grossen Loch im Boden gebrannt. Dies berührte sie so sehr, dass sie eine Serie poetisch schöner Fotos machte.

„BLACK FOOD“

Wir schwärzen und verkohlen nicht nur unsere Häuser, Interiors und Designobjekte, sondern auch das Essen. Gestartet wurde der „Black Food“-Hype durch eine Hotdog-Kette im Stadtteil Akihabara von Tokio. Um sich klar von der Konkurrenz abzuheben, färbte sie Brötchen und Würstchen mit Aktivkohle schwarz ein. Von Japan schwappte der „Black Food“-Trend über New York bis nach Europa. Als Erste präsentierte die New Yorker Eismanufaktur Morgenstern’s Finest Ice Cream 2015 ein nachtschwarzes Eis. Daraufhin pilgerten Food-Blogger und Hipster weltweit in Scharren hin und lösten damit einen Boom aus. Es folgten schwarze Smoothies in den hippen Juice Bars in New York und Los Angeles. Die geschmacksneutrale Aktivkohle wurde zum neuen umjubelten Wundermittel in der Lebensmittelindustrie und zum Traum aller Detox-Fans, die von der entgiftenden, entschlackenden und von innen reinigenden Wirkung überzeugt sind. Die Oscarpreisträgerin Gwyneth Paltrow und andere Hollywoodstars schwören auf das neue schwarze Gold. Seit der Antike geschätzt, war die Aktivkohle nur aus der Medizin bei Lebensmittelinfekten bekannt, um bakterielle Gifte zu binden und Schadstoffe aus dem Trinkwasser zu filtern. Sogar der alltägliche Kaffee blieb nicht verschont. Aus Experimenten mit weissem Milchschaum und schwarz gefärbtem Kaffee entstanden Namen wie „Gothic Latte“. Als Luxusvariante in Schwarz hatte der italienische Sternekoch Vitantonio Lombardo die „Pizza Nera“ mit Trüffeln, Frischkäse, Kartoffeln und Bauchspeck belegt, sodass die Pizza endlich ihren wohlverdienten Platz in der Haute Cuisine bekam. Wie ein Flächenbrand nicht nur in Italien breitete sich die schwarze Pizza aus. Sogar Rewe brachte mit einem Influencer eine Tiefkühlpizza heraus, und Aldi und Lidl folgten dem schwarzen Hype. Ebenso verschliefen die Schweizer ihn nicht. Der Familienbetrieb Meyerhans Mühlen AG, geführt in der sechsten Generation, entwickelte ein schwarzes Mehl. Auch die japanischen Black Burger mit schön klingenden Namen wie „Kuro Diamond“ oder „Pearl Black“ wurden zum Standard in den japanischen Fast-Food-Ketten. Das Verkohlen und augenscheinlich „verbrennendes“ Grillieren von Lebensmitteln bekam mit der „Black Food“-Welle auch einen neuen Status. Als die Aufsichtsbehörde von New York City 2018 die beliebte Eiscreme von Morgenstern’s Finest Ice Cream und alle mit Aktivkohle versetzten Getränke von heute auf morgen verbot, war die „Black Food“-Welle trotzdem nicht mehr zu stoppen, da dieses Verbot in Europa nicht galt. Die Food-Bloggerin Regina Boros aus Budapest pushte diese schwarze Welle weiter. Sie hatte bereits 2016 die Vision eines „Black Food“-Festivals und verwirklichte diese 2018 mit grossem Erfolg. Es folgten „Black Food“-Festivals in Berlin, Tel Aviv, Helsinki, New York und Istanbul, bei denen diese neue Faszination für schwarzes Essen kultiviert wurde. Inzwischen ist die Auswahl an „Black Food“ enorm gross, alles ist in Anthrazit getaucht. Von den feinsten Macarons, Eclairs, Waffeln, Gipfeli und Cupcakes über Cocktails, Burger, Focaccia, Knoblauch, Mozzarella, Nudeln, Paella bis hin zu schwarzem Sushi gibt es kaum Lebensmittel, die keine schwarze Variante aufweisen.

Durch die „Black Food“-Welle wird das Essen nicht nur auf das Visuelle reduziert, wie viele Kritiker denken. Es werden die Sinne in Bezug auf Geschmack, Geruch sowie die Haptik des Gaumens ganz neu herausgefordert und dadurch mit einer neuen Achtsamkeit wahrgenommen. Vielleicht ist es hilfreich in Zeiten von Informationsüberfluss, mit der Reduzierung auf das Schwarze eine einfachere, überblickende Sichtweise zu bekommen. Der schwarze Hype ist ein regelrechter Fetisch geworden. Nicht umsonst hat die Menschheit eine Evolution mit dem Feuer durchgemacht, ob beim Essen oder beim Bauen.