Und Sie als Leaderin oder Leader tragen Verantwortung bei der Bewältigung dieser Grand Challenges. Was tun, wenn Druck und Komplexität ständig steigen? Mein Tipp: einen kühlen Kopf bewahren. Eventuell ist die Lage weit weniger verzwickt, als man Ihnen einzureden versucht?

All die anderen

haben so wenig

Gebt mir auch das noch,

sie brauchen’s eh nichtMehr, Lied von Rammstein, 2009

In Wissenschaft, Medien und Wirtschaft beobachten wir in den letzten Jahren, dass die Problematisierungen zunehmen – obwohl die Probleme mehrheitlich, wenn auch nicht überall, abnehmen. Das Auseinanderklaffen zwischen den objektiven Lebensbedingungen der Menschen und ihrer subjektiven Zufriedenheit mit diesen Bedingungen ist nicht neu und bestens dokumentiert. So ist die soziale Ungleichheit in den meisten Wohlstandsländern in den letzten Jahren faktisch unverändert geblieben, die absolute Armut sogar gesunken. Subjektiv haben viele jedoch das Gefühl, dass die Ungleichheit rasant ansteigt. Kein Wunder: Die Problematisierung in Wissenschaft, Medien und selbst an Business Schools, in MBAs und bei Leadership-Events hat zugenommen. Aber warum – wenn es eigentlich kein neues Problem gibt? Ganz simpel: Problematisierung verschafft Aufmerksamkeit und hilft, eigennützige Ziele zu verfolgen. Und dies unter dem Deckmantel des Guten – der Moral.

Menschen streben nach Prestige, Ansehen und Anerkennung – sie wollen sich von anderen abheben, als Mensch respektiert und verehrt werden. Diese Erkenntnis ist keineswegs neu. Thomas Hobbes bemerkte bereits: „Die Menschen stehen in einem ständigen Wettstreit um Ehre und Würde.“ In vielen Bereichen unternehmen Menschen grosse Anstrengungen, um in der sozialen Hierarchie aufzusteigen: Konsumentscheidungen werden getroffen, um den eigenen sozialen Status zu demonstrieren; Mode dient der Abgrenzung; individuelles Glück wird stärker von der relativen Position in der Gesellschaft beeinflusst als vom absoluten Einkommen. Berufe werden nicht nur wegen des Gehalts gewählt, sondern auch wegen des damit verbundenen Prestiges. In vielen Märkten – ob für Bücher, Filme, Musik, Sport oder Management – gibt es zentrale Akteure, die als Superstars gelten.

Eine Statushierarchie kann als Rangordnung von Individuen und Gruppen verstanden werden, basierend auf Fähigkeiten, Eigenschaften und Handlungen. Die positionelle Natur des Status bedeutet: Der soziale Aufstieg einer Person oder Gruppe hat negative Auswirkungen auf mindestens eine andere. Denn der Status ist relativ – steigt jemand auf, sinkt ein anderer ab. Da privilegierte Positionen begrenzt sind, lässt sich Statuswettbewerb als Nullsummenspiel beschreiben. Aus gesamtgesellschaftlicher Sicht ist reines Statusstreben nicht wünschenswert – und aus unternehmerischer Sicht ebenso wenig. Und doch ist es aus individueller Sicht oft rational, um knappe Positionen und Ressourcen zu konkurrieren: Status verringert Zugangsbarrieren (z. B. Ressourcenakquise, Speaker- oder Panel-Einladungen, Verwaltungsratsmandate, Karrierechancen). Er signalisiert nicht beobachtbare Qualitäten wie Expertise oder Leadership. Er verleiht definitorische Macht und gesellschaftliches Ansehen.

Im wirtschaftlichen Kontext haben Stakeholder sehr unterschiedliche Interessen: Gewerkschaften, NGOs, Wissenschaftlerinnen, Beraterinnen, Weiterbildungsanbieterinnen verfolgen andere Ziele als Unternehmerinnen. Auch innerhalb eines Unternehmens divergieren die Interessen zwischen Finanzen, Vertrieb, HR, Nachhaltigkeit, Diversität oder Chancengleichheit. Was sie eint: der Wunsch nach Einfluss und Prestige. Niemand will verlieren. Alle wollen mehr! Dafür nutzen die Gruppen die Problematisierung – sie ist ein strategisches Mittel, um Macht auszuüben. Problematisierung appelliert an Moral und Gerechtigkeit, um Zustimmung für eigene Ziele zu gewinnen – sei es über Sprache, Bilder oder Narrative. Dabei wird eine Erzählung konstruiert, die zur gewünschten Interpretation führt und das Publikum zu bestimmten Denk-, Fühl- und Entscheidungsweisen verleitet – oft für eigennützige Zwecke.

Was lässt sich daraus ableiten?

Drei Handlungsanweisungen für Leader:innen

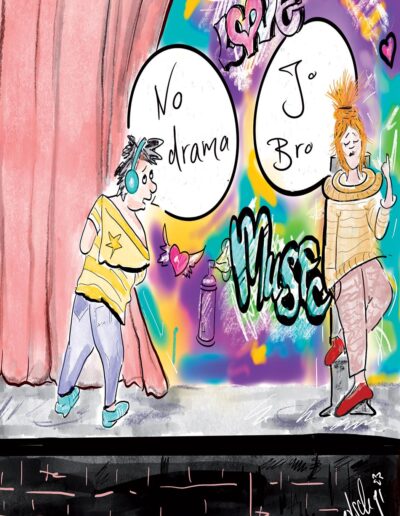

- Erstens: In Organisationen menschelt es gewaltig. Nehmen Sie es mit Humor. Wenn das nächste Drama losbricht, behalten Sie den Überblick. Handelt es sich tatsächlich um eine kollektive Krise – oder nutzt hier jemand strategisch die Bühne des Dramas, um einen Vorteil im relativen Positionsspiel zu erlangen? Beides erfordert Lösungen – aber unterschiedlicher Art. Eine faktische Krise verlangt ein sachbezogenes Eingreifen. Strategische Problematisierung hingegen braucht ein respektvolles, aber klares Setzen von Grenzen. Unternehmen haben eine Grundverantwortung: wirtschaftlicher Erfolg. Ohne diesen gibt es nichts zu verteilen. Also: weniger Drama – mehr Lösungen für alle.

- Zweitens: Menschen erleben ihre eigene Problematisierung als reales Problem – überzeugt, das Richtige zu tun, ohne zu merken, dass sie anderen damit schaden. Darum: selbstkritische Reflexion der eigenen Themen. Das erhöht die Glaubwürdigkeit im Konflikt. Andere spüren genau, ob jemand das Ganze im Blick hat – oder nur sich selbst. Führung bedeutet: Verantwortung übernehmen fürs Unternehmen – und für die Gesellschaft. Auch wenn es persönlich Nachteile bringt.

- Drittens: Stützen Sie sich auf Fakten, nicht Meinungen. Faktenwissen fehlt erschreckend oft. Viele glauben, mitreden zu können, weil sie etwas gelesen oder gehört haben – vergessen aber, dass dieses Wissen bereits gefiltert ist. Interpretieren Sie selbst – auf Basis valider Daten!

Danke, Sandra-Stella, für dieses inspirierende Thema. (M)eine Statusgutschrift.